Unsere Partnerschaft mit der DreamSpace Academy in Sri Lanka ermöglicht benachteiligten Menschen, durch Unternehmertum nachhaltige Lösungen zu entwickeln und neue Lebensgrundlagen für sich und andere zu schaffen. Ein inspirierendes Beispiel ist die Geschichte von Saheer und seinem „Fabric Studio“.

Trotz schwieriger familiärer Umstände und fehlendem Einkommen zeigte Saheer großes akademisches Potenzial und erhielt mehrere Stipendien, um seine Ausbildung fortzusetzen. Doch dann machte ihm eine schwere Erkrankung das Leben schwer, die ihn zwei Wochen im Monat ans Bett fesselte. Diese Krankheit beeinträchtigte nicht nur seine Fähigkeit, die Schule zu besuchen, sondern führte auch zu Depressionen.

Da seine Krankheit es ihm unmöglich machte, einer regelmäßigen Arbeit als Angestellter nachzugehen, musste Saheer einen anderen Weg finden, sich und seine Familie finanziell zu unterstützen.

Hier kommt die DreamSpace Academy ins Spiel. Die Organisation erkannte Saheers Potenzial und half ihm, ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu entwickeln, das seiner gesundheitlichen Situation gerecht wurde. Gemeinsam identifizierten sie die Nachfrage nach einem hochwertigen Stoffgeschäft in seiner Heimatstadt als vielversprechenden Business Case.

Mit einer Investition von 2500 USD unterstützte DreamSpace Saheer bei der Gründung seines „Fabric Studio“. Die Organisation stellte Verbindungen zu Herstellern und Importeuren in Colombo her, gab Saheer Trainings im digitalen Marketing und richtete seinen Showroom mit kostengünstigen Materialien ein, die ein hochwertiges Erscheinungsbild erzeugten. Diese Strategie fand großen Anklang in seiner Heimatstadt.

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Innerhalb von sechs Monaten erzielte das Fabric Studio einen nennenswerten Umsatz. Saheers regelmäßiges Einkommen ermöglicht es ihm, für sich und seine Familie zu sorgen, während er bereits begonnen hat, das Darlehen der DreamSpace Academy zurückzuzahlen.

Zudem konnte Saheer dank seiner verbesserten finanziellen Situation endlich die notwendige medizinische Behandlung erhalten. Mit dem erfolgreichen Betrieb seines Geschäfts und reduzierten Stresslevels hat sich seine Gesundheit deutlich verbessert. Saheers Mutter ist unglaublich stolz, und die Gemeinde feiert seine Erfolge.

Saheers Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie wir zusammen mit der DreamSpace Academy neue Chancen für benachteiligte Menschen schaffen. Sein Erfolg hat auch einige seiner Freunde inspiriert, ihre eigenen Unternehmen zu gründen.

Saheers Geschichte steht dabei auch stellvertretend für die Schaffung eines nachhaltigen Ökosystems für Unternehmertum im strukturschwachen Osten Sri Lankas. Durch die Unterstützung von Menschen wie Saheer fördern wir gemeinsam mit der DreamSpace Academy eine Generation von jungen Unternehmern, die neue Möglichkeiten in ihren Gemeinden schaffen und ihre Mitmenschen inspirieren, einen positiven Wandel zu bewirken.

Bei der Lokalisierung geht es darum, die Wirtschaft wieder auf ein menschliches Maß zu bringen. Es geht um den Aufbau von Wirtschaftsstrukturen, die es ermöglichen, die von einer Gemeinschaft benötigten Güter und Dienstleistungen möglichst lokal und regional zu produzieren. Dies kann den Zusammenhalt der Gemeinschaft stärken und zu mehr Gesundheit und materiellem Wohlstand führen, während gleichzeitig die Umweltverschmutzung und die Schädigung der Natur verringert werden. Debra Efroymson, eine engagierte Verfechterin der Lokalisierungs-Bewegung und Mitbegründerin des Institute of Wellbeing in Bangladesch, vergleicht in diesem Blogbeitrag zwei Geschichten gelebter Lokalisierung.

Nachdem ich 30 Jahre lang in Asien (hauptsächlich in Dhaka, Bangladesch) gelebt habe, verbringe ich inzwischen die meiste Zeit in der kleinen Stadt Santa Fe, New Mexico. Der Wechsel von einer Megacity mit etwa 22 Millionen Menschen zu einer Stadt mit gerade einmal 90.000 Einwohnern, der Umzug von den Tropen in die Wüste – die Unterschiede sind gewaltig. Dies zeigt sich auch anhand der lokalen Wirtschaftskreisläufe, die sich in diesen beiden Orten ganz unterschiedlich auswirken und entfalten.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass die hippe, progressive Stadt Santa Fe eher an Lokalisierung interessiert sein müsste als die Megacity Dhaka mit ihrem rasanten Wachstum, der ständigen Bautätigkeit, dem unaufhörlichen Verkehr und dem unerträglichen Lärm. In Santa Fe findet die Lokalisierung zum Beispiel in Form eines ganzjährigen wöchentlichen Bauernmarktes, zweimal wöchentlichen ganzjährigen Kunsthandwerkermärkten, vielen anderen Sonderveranstaltungen und einer Vielzahl von kleinen, inhabergeführten Unternehmen statt. Eine belebte Straße ist gesäumt von Secondhand-Läden, von denen einige ihre Erlöse an Wohltätigkeitsorganisationen spenden. Indigene Kunst und Kultur sind allgegenwärtig.

Aber Santa Fe, so verschieden es auch vom Rest der Vereinigten Staaten sein mag, ist immer noch Teil desselben Landes. Die meisten Menschen legen ihre Strecken überwiegend mit dem Auto zurück. Es gibt Stadtzersiedlung, die natürliche Lebensräume auffrisst. Fast-Food-Ketten und Großmärkte sind überall präsent. Wie anderswo in diesem Land ist es möglich, von der Geburt bis zum Tod keinen einzigen Einkauf in einem kleinen, unabhängigen Laden zu tätigen.

Dhaka ist auf den ersten Blick das genaue Gegenteil von Santa Fe: laut, verschmutzt und überfüllt. Teile der Stadt sind von endlosen Wohnblöcken durchzogen, die kaum durch lokale Geschäfte unterbrochen werden. Aber gibt es in Dhaka irgendeinen Ort, an dem Händler nicht laut schreiend durch die Stadt laufen und Waren auf ihren Köpfen tragen oder auf Fahrradkarren verkaufen, lebende Hühner, frisches Gemüse oder handgefertigte Besen anpreisen? An jeder Ecke findet man eine Teebude am Straßenrand, mit Männern und Jungen, die Thermoskannen mit Tee und Keksdosen herumtragen, um sie an Passanten zu verkaufen. Zu bestimmten Zeiten säumen Fischhändler die Gehwege; Obstverkäufer bieten zwar viele importierte Früchte an, aber auch die saisonalen lokalen Früchte. Traditionelle Märkte sind nach wie vor üblich und bieten alle Arten von minimal verarbeiteten, oft unverpackten Lebensmitteln wie Reis, Linsen und Berge von Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer.

Es erfordert in Dhaka wesentlich mehr Mühe als in Santa Fe, all das Lokale zugunsten des Transnationalen zu meiden. Leider gibt es natürlich auch dort Trends in diese Richtung. Selbst im ländlichen Bangladesch gilt es als moderner, den Menschen Softgetränke in Plastikflaschen anzubieten anstelle von frisch gepresstem Limonadensaft (noch schockierender für mich ist, dass einheimische Unternehmen abgepackten Mangosaft und sogar Kokoswasser herstellen – eine Tragödie in einem Land, in dem Kokosnüsse und Mangos direkt vom Baum erhältlich sind). Es gibt zwar einige Fast-Food-Filialen in Bangladesch, aber zum Glück sind sie selten, und wir sind bisher von Walmart, Target, Walgreens, Tesco und ähnlichen Ketten verschont geblieben. Die örtlichen Supermärkte bieten eine Vielzahl an hochverarbeiteten Lebensmitteln an, aber lange nicht in dem Maße wie in einem typischen amerikanischen Supermarkt, und die Menschen kaufen die meisten ihrer Grundnahrungsmittel nach wie vor in kleinen Geschäften und bei lokalen Händlern.

Eine der beiden von mir mitbegründeten non-profit Organisationen hat sechzehn Bauernmärkte in und um Dhaka herum aufgebaut. Während der Wintermonate, die ich in Dhaka verbrachte, besuchte ich regelmäßig einen davon. Dort gibt es derzeit vier oder fünf Bauern, die aus dem ländlichen Raum anreisen, um ihr Gemüse, ihre Früchte, Milch und Eier zu verkaufen. Er ist nur freitags geöffnet; ich gehe dorthin, nachdem ich eine kleine Runde um den nahegelegenen See gedreht habe.

Noch näher an meinem Zuhause gibt es einen kleineren, aber täglichen Markt; das Essen wird direkt vor Ort angebaut und nur 100-200 Meter weit transportiert, bevor es verkauft wird. In beiden Fällen scheinen die Kunden hauptsächlich an frischer Milch und Schnäppchen interessiert zu sein; nur wenige interessieren sich für die Frische und bessere Qualität der Lebensmittel. Viele der Kunden sind geradezu feindselig, schreien die Bauern wegen Preisen oder Mengen an, fragen, ob die Bauern die Produkte auf einem Großmarkt aufgekauft haben, statt sie selbst anzubauen, und behandeln die Bauern im Allgemeinen wie Bürger dritter Klasse.

Im Gegensatz dazu herrschte auf dem Santa-Fe-Bauernmarkt, den ich zufällig entdeckt habe, eine Atmosphäre fröhlicher Geselligkeit. Die Kunden unterhielten sich mit den Verkäufern. Sie stellten Fragen. Sie zeigten Interesse, als sie an ihnen vorbeidrängten, um Blattsalate, Steckrüben, Radieschen, Sprossen, Karotten, Trockenerbsen, Pekannüsse, frisches Brot und Backwaren zu kaufen. Alles bio, alles lokal. Die Kunden schienen zu verstehen, dass es sich lohnt, mehr zu bezahlen, um die lokalen Bauern und die regionale Wirtschaft zu unterstützen, anstatt die billigsten Lebensmittel bei Walmart zu kaufen, unabhängig von den negativen Auswirkungen für Mensch und Natur.

Doch natürlich waren die Kunden größtenteils auch finanziell gut situiert. In den Vereinigten Staaten führen fahrradfreundliche, naturnahe und lebenswerte Gemeinschaften oft zu höheren Mieten, da sie so beliebt und selten sind. Leider kann das Bestreben, ein Viertel oder eine Stadt lebenswerter zu machen, dazu führen, dass die ärmeren Bevölkerungsgruppen den Wohnraum nicht mehr bezahlen können. Regierungssubventionen für Mais – der in so gut wie allen ultraprozessierten Lebensmitteln enthalten ist – machen Industrienahrung billiger als die Produkte lokaler Bauern. Ähnlich verhält es sich mit staatlichen Subventionen für Großketten, die ihnen einen unfairen und verhängnisvollen Vorteil gegenüber lokalen Unternehmen verschaffen. Die Wirtschaftspolitik ignoriert die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen, die Umwelt, die Gemeinschaften und die lokale Wirtschaft und gibt stattdessen dem Lobbyeinfluss globaler Konzerne nach. Aufgrund dieser kurzsichtigen Wirtschaftspolitik kann Lokalisierung in wohlhabenden Ländern zu einem Nischenmarkt für engagierte und fortschrittliche Eliten werden, während sie in großen Teilen der „Mehrheitswelt“ (oder des globalen Südens) ein unterschätzter, aber lebenswichtiger Aspekt des täglichen Lebens ist.

Auch wenn ich froh bin, dort zu leben, wo das Lokale geschätzt wird (auch wenn leider viele andere sich das nicht leisten können), wünschte ich, Lokalisierung mit all ihren Vorteilen wäre überall auf der Welt eine Selbstverständlichkeit – und dabei sowohl geschätzt als auch erschwinglich für alle. Egal, ob wir in einer boomenden asiatischen Großstadt oder in einer Kleinstadt in Nordamerika leben, wir sollten nicht wollen, dass unsere Gemeinschaften von Großketten und Fast-Food-Ketten dominiert werden. Vielleicht könnten Menschen aus dem globale Norden von der „Mehrheitswelt“ lernen, wie man Lokalisierung in alle Bereiche der Wirtschaft und unserer Gesellschaft integriert; im Gegenzug könnten vielleicht meine bangladeschischen Nachbarn von den Menschen in Santa Fe lernen, wie wir diejenigen, die unser genfreies Saatgut, unsere gesunden Böden und vielschichtigen Traditionen schützen, mit mehr Respekt und Wertschätzung behandeln können.

Dieser Beitrag wurde erstmals im englischen Original auf dem Local Futures Blog veröffentlicht.

Können Umweltschutz und der Erhalt von Biodiversität mit lokaler sozioökonomischer Entwicklung in Einklang gebracht werden? Häufig gelten diese beiden Ziele als unvereinbar. Entweder schützen wir die Natur oder wir helfen der lokalen Bevölkerung, neue Lebenschancen zu ergreifen – leider oft auf Kosten der Umwelt und unter Ausbeutung natürlicher Ressourcen. Dass es auch anders geht, habe ich beim Besuch unserer Partnerorganisationen Global Diversity Foundation (GDF) und Moroccan Biodiversity and Livelihoods Association (MBLA) erlebt.

Nach der Ankunft in Marrakesch brach ich gemeinsam mit meinem Kollegen Christoph sowie Tasnim Elboute von unserem Projektpartner GDF sogleich ins Atlasgebirge auf, dessen Ausläufer das Panorama der beliebten Touristenstadt prägen. Auf der Fahrt konnten wir noch immer die Auswirkungen des gewaltigen Erdbebens vom September letzten Jahres sehen, obwohl wir relativ weit vom Epizentrum entfernt waren. Gesperrte Straßen und riesige Felsbrocken zeugten von der ungeheuren Gewalt dieser Naturkatastrophe, die Tausende von Toten forderte. Umso beeindruckender war es zu sehen, wie beherzt die Menschen vor Ort mit dieser Katastrophe umgehen und voller Tatendrang sind, ihre Gemeinden wieder aufzubauen und widerstandsfähiger zu machen.

Nach etwa anderthalb Stunden Autofahrt erreichten wir unser erstes Ziel: den ökologischen Lerngarten Dar Taliba im malerischen Ourika-Tal, benannt nach dem Fluss Ourika, der im Hohen Atlas entspringt und Richtung Marrakesch fließt. In diesem Tal befindet sich ein Mädcheninternat für Schülerinnen aus den umliegenden Bergdörfern. Werktags lernen und wohnen sie im Internat und am Wochenende sowie in den gerade begonnenen Ferien kehren sie zurück in ihre Dörfer.

Auf dem Gelände des Internats haben unsere Partnerorganisationen einen 6000 m² großen botanischen Garten angelegt, in dem seit 2014 ein praxisorientiertes Umweltbildungsprogramm für die Schülerinnen angeboten wird. Die interaktiven Workshops sollen die Fähigkeiten und Kenntnisse der Mädchen in den Bereichen Pflanzenschutz, Pflanzenverwendung, Permakulturtechniken und der Anwendung traditioneller Naturschutzpraktiken fördern. Die Mädchen helfen bei der Bepflanzung, züchten im Gewächshaus des Gartens Samen, die sie mit ihren Familien und Freunden teilen und ernten frisches Obst und Gemüse, das die Mahlzeiten der rund 130 Schülerinnen und Mitarbeitenden sicherstellt.

Durch die praktische Arbeit in der Natur und das umfangreiche Wissen über ökologische Anbaumethoden entwickeln die Mädchen ein tiefes Wertschätzungsgefühl für das Leben in und mit der Natur. Genau dieses geht in konventionellen Schulumgebungen oft verloren, wo die Natur im Unterricht nicht unmittelbar erlebt wird und nur als externe, ausbeutbare Ressource gezeigt wird.

Lokale Kooperativen vereinen Naturschutz und Gemeindeentwicklung

Nach dem Besuch des Gemeinschaftsgartens und einem stärkenden Mittagessen mit lokalen Erzeugnissen aus dem Garten machten wir uns auf den Weg in das höher gelegene Dorf Oukaimden. Auf 2700 Metern Höhe war ich überrascht, Skipisten und Skiresorts zu sehen, die bisher eine wichtige Einnahmequelle für die lokale Bevölkerung waren. Doch mit den Auswirkungen des Klimawandels fällt auch in den Bergen Nordafrikas immer weniger Schnee, und die Touristen bleiben aus. Umso wichtiger ist die Arbeit unserer Partnerorganisationen vor Ort, die neue Zukunftsperspektiven für die Menschen in der Umgebung von Oukaimden schaffen.

Konkret wird dies durch die Unterstützung zahlreicher lokaler Kooperativen ermöglicht. Kürzlich eingeführte Änderungen im marokkanischen Recht haben vor allem Frauen geholfen, sich in ländlichen Gebieten wie Oukaimden zu Kooperativen zusammenzuschließen. Das von uns geförderte Sustainable Livelihoods Programm von GDF und MBLA arbeitet derzeit mit 67 Kooperativen im Atlasgebirge zusammen. Rund 5000 Haushalte in der Region sollen befähigt werden, ihre Schutzpraktiken für die Natur zu verbessern, eine gerechte Ressourcenverteilung zu gewährleisten und das Haushaltseinkommen der lokalen Bevölkerung zu erhöhen.

Durch gezielte Trainings und Zertifizierungen werden die Kooperativen – von denen 62 Prozent frauengeführt sind – in folgenden Bereichen gestärkt:

- Lebensmittelsicherheit

- Entwicklung neuer, nachhaltiger Produkte

- Marktanalyse

- Entwicklung einer Markenidentität

- Projektmanagement

- Personalmanagement

- Konfliktlösungsmechanismen

Das Programm verbessert zudem den Zugang der Kooperativen zu wichtigen Informationen und Dienstleistungen durch:

- Entwicklung eines Open-Source-Handbuchs in arabischer Sprache

- Präsentation von Kooperativen und ihren Geschichten im Internet

- Marketing-Unterstützung, wie zum Beispiel die Entwicklung visueller Identitäten und innovativer Verpackungsdesigns

- Gewährung finanzieller Zuschüsse für die Markenregistrierung und Genehmigungen für Lebensmittelsicherheit

- Organisation des „High Atlas Food Market“ in Marrakesch, der lokale Produzenten mit städtischen Konsumenten zusammenbringt

Ein konkretes Beispiel hierfür ist die Kooperative „Doutmaquite“. Diese Kooperative stellt Naturkosmetika auf Basis von Pflanzen wie Lavendel her, darunter Shampoos sowie Körper- und Gesichtspflegeprodukte. In Zusammenarbeit mit unseren Partnerorganisationen haben die Mitglieder der Kooperative herausgefunden, welche einheimischen Pflanzen sie zu welchen Produkten mit welchem Mehrwert verarbeiten können. Die Setzlinge und Pflanzen können sie dabei direkt aus der Saatgutbank der von unseren Partnern errichteten Gärtnerei in Oukaimden beziehen. Darüber hinaus konnte die Kooperative mit Hilfe des Förderprogramms einen umfassenden Marketingplan inklusive Branding und Verpackungsdesign erstellen.

Die Gärtnerei schützt wilde Pflanzen, fördert nachhaltige Anbaupraktiken und steht allen Gemeindemitgliedern offen. Ihre landwirtschaftlichen Terrassen werden mit einem Tropfsystem bewässert, um Wasser zu sparen. Derzeit werden dort 26 einheimische, gefährdete und nützliche Pflanzenarten angebaut, darunter Thymian und Lavendel.

Die Gärtnerei trägt nicht nur zum Schutz der regionalen Biodiversität bei, sondern fördert durch zahlreiche Veranstaltungen und Workshops auch das Bewusstsein für die Umwelt und die Region als ökotouristisches Ziel. Zur weiteren Unterstützung dieses Ziels wird gegenüber der Gärtnerei gerade ein ökologisches Museum aufgebaut.

All diese Maßnahmen zeigen uns praktische Wege auf, wie wir gemeinsam zukunftsfähige Lebensräume gestalten können – im Atlasgebirge und weltweit.

Inspirierende Changemaker aus aller Welt

Genau dieses Ziel haben sich auch die 31 Fellows aus 19 Ländern des von unserem Partner GDF durchgeführten „Conservation and Communities Fellowship“ (CCF) Programms gesetzt. Das Fellowship stärkt die Fähigkeiten, Führungsqualitäten und Netzwerke von Entscheidungsträgern in Organisationen des Globalen Südens, die an der Schnittstelle zwischen dem Erhalt biologischer Vielfalt und dem Aufbau nachhaltiger Lebensgrundlagen für benachteiligte Menschen arbeiten. Das CCF hilft den Teilnehmenden, Mittel für ihre Projekte und Programme zu beschaffen, diese erfolgreich umzusetzen, ihre Wirkung zu messen und eine unterstützende Peer-Learning- und Mentorengemeinschaft aufzubauen.

Nach dem Projektbesuch in Oukaimeden hatte ich das Glück, zwei Tage mit den Fellows zu verbringen, die als Höhepunkt des überwiegend online geführten Fellowship-Programms in Marokko zusammenkamen. Ihre Arbeit und inspirierenden Geschichten umspannen Kontinente – von Brasilien über Kenia, Indien bis Samoa.

Beispielsweise setzt sich Andrea aus Bolivien in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinschaften für den Schutz der Andenbären ein; Kanto aus Madagaskar bewahrt Mangroven- und Trockenwälder und schafft gleichzeitig nachhaltige Lebensgrundlagen für die lokale Bevölkerung; Bharathidasan kümmert sich in seiner südindischen Heimat um den Schutz der vom Aussterben bedrohten Geier; Tresia aus Indonesien setzt sich unermüdlich für den Erhalt des vom Aussterben bedrohten Sulawesi-Schopfmakaken ein, der in der Region als „Yaki“ bekannt ist.

Diese inspirierenden Beispiele zeigen, wie Changemaker weltweit trotz großer Herausforderungen eine bemerkenswerte Arbeit leisten. Gerade kleinere Non-Profit-Organisationen haben es extrem schwer, langfristige Finanzierungen zum Überleben – geschweige denn zu ihrem Wachstum – zu sichern. Die Gründer und Führungsteams dieser Organisationen sind oft überlastet und kämpfen mit mentalem Stress und Burnout. Zudem stehen sie oft mächtigen Interessen gegenüber, besonders im Bereich des Umweltschutzes.

In einem offenen und ehrlichen Austausch mit den Fellows wurde deutlich, dass wir als Stiftung bereits Vieles richtig machen, um kleineren, lokalen Organisationen den Zugang zu finanzieller Unterstützung zu ermöglichen und Hierarchien zwischen „Geldgeber“ und „Empfänger“ so weit wie möglich zu minimieren.

Gleichzeitig habe ich gelernt, dass wir damit leider noch immer die Ausnahme sind. Die meisten, insbesondere größere Stiftungen im globalen Norden, machen es kleineren, lokal verwurzelten Organisationen im globalen Süden oft unmöglich, Fördermittel zu erhalten. Hier wollen wir als Stiftung den Dialog mit anderen Geldgebern suchen und Initiativen entwickeln, die diese Kluft Stück für Stück verkleinern. Denn es sind gerade die kleineren, innovativen und lokal verwurzelten Organisationen, die echte und nachhaltige Verbesserungen in enger Abstimmung mit der einheimischen Bevölkerung bewirken. Deshalb ist die Förderung genau solcher Organisationen ein Schwerpunkt unserer Stiftungsarbeit.

Wissenschaftliche und indigene Perspektiven zum Umgang mit der Natur

Den spannenden Abschluss einer vielseitigen Projektreise bildete die Teilnahme am internationalen Kongress der International Society of Ethnobiology (ISE) in Marrakesch, der von unseren Partnern mitorganisiert wurde. Hier kamen Akademiker, Aktivisten und Vertreter indigener Völker aus aller Welt zusammen, um voneinander zu lernen und sich über die dynamischen Beziehungen zwischen Mensch und Natur auszutauschen.

In einem Panel zum Thema „Just Transformations“ diskutierte ich mit weiteren Teilnehmenden über die Aufgabe von Stiftungen und Non-Profits aus dem globalen Norden – oder, besser gesagt, den „umweltverschmutzenden Ländern“ – wenn es darum geht, die Menschen in den weniger umweltbelastenden Ländern des globalen Südens in Zeiten der Klimakrise zu unterstützen.

Dabei ist eines klar: Wie ich durch meine Reise ins Atlasgebirge aus erster Hand sehen konnte, gibt es viele innovative Wege, benachteiligten Menschen neue Zukunftschancen zu ermöglichen und gleichzeitig Natur und Tiere zu schützen. Diese Lösungen kommen nicht aus dem globalen Norden, sondern werden von lokal verwurzelten Organisationen und Changemakern unter Führung der lokalen Bevölkerung entwickelt und umgesetzt. Genau diese gilt es zu unterstützen – so wie wir es mit unserer Förderung im Atlasgebirge bereits erfolgreich vormachen.

Bilder: Salaheddine El Bouaaichi

Organisationen müssen sich angesichts vielfältiger Krisen rasch und gründlich wandeln. Doch wie gelingt das unter hohem Zeit- und Handlungsdruck? Der Marsch durch die Institutionen endet oft an versperrten Türen. Statt an ihnen erfolglos zu rütteln, können unkonventionelle und subversive Praktiken neue Tore zur Transformation öffnen. Sebastian Möller (Leuphana Universität) und Lars Hochmann von der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung (HfGG) haben unter Beteiligung einiger HfGG-Studierenden hierzu einen Gesprächsband veröffentlicht. Gemeinsam mit 23 „Organisationshackern“ aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft erkunden sie darin, wie mit ungewöhnlichen Methoden eine neue, nachhaltige Arbeitswelt gestaltet werden kann. Über das Buch spricht Anne-Ly Redlich von der HfGG, die den Gesprächsband illustriert hat, mit Sebastian Möller.

Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, ein Buch über das „Hacken“ zu machen und was meint ihr genau mit diesem Begriff?

Wann genau der Begriff des institutional hacking, den wir im Buch austesten und entwickeln, das erste Mal ins Spiel gekommen ist, weiß ich schon gar nicht mehr so ganz genau. Gestartet haben wir das Lehrforschungsprojekt im Oktober 2021, als ich selbst noch an der HfGG war. Damals waren auch einige deiner Kommilitonen dabei, die aus verschiedenen Gründen am Ende zwar nicht mit einem Kapitel im Buch vertreten sind, aber die die inhaltliche und methodische Ausrichtung des Buches dennoch mitgeprägt haben. Uns hat von Anfang an interessiert, welche Gestaltungsspielräume für die verschiedenen Facetten von Nachhaltigkeit es in Organisationen gibt und wie diese von kreativen und engagierten Organisationsmitgliedern genutzt werden. Wir wollten motivierende Geschichten gelungener Veränderung – im Großen wie im Kleinen – entdecken, verstehen und weitererzählen. Und wir wollten nicht über Menschen aus der Praxis, sondern mit ihnen forschen und schreiben. Damit war dann relativ schnell klar, dass wir kein konventionelles Buch machen werden. Schließlich gibt es davon auch echt schon viele.

der Leuphana Universität Lüneburg.

Im Laufe des transdisziplinären Forschungs- und Schreibprozesses haben wir dann gemeinsam immer mehr Klarheit über das „Hacken“ als einen spezifischen Modus der Organisationsgestaltung gewonnen. Für uns ist institutional hacking eine kreative, experimentelle, pragmatische, manchmal subversive aber stets unkonventionelle Form, in Organisationen wahrgenommenen Missständen jenseits des Dienstweges und eingespielter Routinen entgegenzuwirken. Das geht oft mit dem Brechen, Dehnen und Reformulieren der Spielregeln in der Organisation einher. Wir haben uns bewusst begrifflich bei der sozialen Gruppe bedient, die wir gemeinhin als Hacker kennen, denn auch sie suchen gemeinsam nach Abkürzungen, sind skeptisch gegenüber Autoritäten und versuchen an Stellen in Systeme einzudringen, um sie zu verändern, an denen das eigentlich nicht vorgesehen war. Nach der intensiven Lektüre und Reflexion aller empirischer Kapitel des Buches, haben mein Co-Herausgeber Lars Hochmann und ich gemeinsam eine Liste mit 11 charakteristischen Merkmalen des Hackens erstellt, die hoffentlich ganz gut zusammenfasst, was wir unter dem Begriff verstehen.

- Spürsinn: Hacker dringen an Stellen in Systeme ein, an denen dies nicht vorgesehen war. Sie suchen spielerisch nach dem Weg des geringsten Widerstandes.

- Regelbruch: Hacker unterwandern Normen. Sie verändern Normalitätsvorstellungen durch Ersetzung, Versetzung oder Neusetzung von Regeln.

- Regelselektivität: Hacker gehen beim Regelbruch strategisch und selektiv vor. Sie verwerfen manche Regeln und wenden andere gezielt gegen den Status quo.

- Grenzverschiebung: Hacker loten Grenzen aus. Sie reizen, dehnen, stauchen oder verbiegen Regeln, dekonstruieren und rekonstruieren Bestehendes.

- Pragmatismus: Hacker suchen nach hinreichenden Lösungen im Hier und Jetzt. Sie arbeiten mit gegebenen Mitteln, prototypisch und ohne Anspruch auf Perfektion.

- Zweckentfremdung: Hacker rekombinieren Ressourcen. Sie übertragen Dinge, Wissen oder Praktiken in ungewöhnliche Kontexte oder neuartige Konstellationen.

- Selbstermächtigung: Hacker werden aus eigener Kraft aktiv. Sie erweitern ihre Gestaltungsspielräume in Bereichen und Weisen, die so nicht vorgesehen waren.

- Selbstbefähigung: Hacker lernen Gestaltung durch Gestaltung. Sie befähigen andere und sich selbst und lernen aus Rückschlägen und Irrtümern.

- Reflexivität: Hacker verstehen ihre eigenen Handlungsvoraussetzungen. Sie hinterfragen anderes, andere und sich selbst und können ihre Praxis begründen.

- Werteorientierung: Hacker wenden sich gegen Strukturen, die nicht mit ihren normativen Überzeugungen übereinstimmen. Sie gestalten mit Haltung und Purpose.

- Gemeinschaft: Hacker identifizieren Verbündete mit ähnlichen Anliegen und arbeiten im Team. Sie fokussieren kollektiven, nicht individuellen Fortschritt.

(Hochmann/Möller 2024, S. 407 f.)

Durch institutional hacking wird also auf eine praktische und konkrete Art und Weise deutlich, dass Organisationen und ihre Arbeitsweisen auch ganz anders aussehen könnten. Übrigens hat auch deine Arbeit an den Illustrationen und das gemeinsame Nachdenken über mögliche bildliche Darstellung der verschiedenen Hacks zur Begriffsklärung beitragen! Diese Begriffsarbeit ist aber natürlich nicht abgeschlossen und wir würden uns wirklich sehr über Feedback und Fragen dazu freuen.

Ja, für mich war es definitiv auch eine Herausforderung, einen so abstrakten Begriff wie “Hacking” grafisch darzustellen – und dann auch noch außerhalb seines ursprünglichen Kontexts. Ich denke, alles in allem ist es uns aber ganz gut gelungen, auch dank dem guten gemeinsamen Austausch über Ideen. Es hat auch Spaß gemacht, Aspekte wie das “Zweckentfremden” ins Bildliche zu bringen, zum Beispiel durch das Umfunktionieren von Formen, Kombination von verschiedenen Symboliken oder das Spiel mit verschiedenen Bildebenen.

„Organisationen hacken“ ist tatsächlich kein konventionelles Buch. Bei den einzelnen Kapiteln handelt es sich weder um klassische Sammelbandbeiträge mit Literaturverzeichnis noch um Interviews. Vielmehr können wir im Buch Gespräche nachlesen. Was steckt hinter dieser ungewöhnlichen Form?

Stimmt. Wir betreten mit dem Buch tatsächlich methodisches Neuland. Es ist ganz schön gewagt, gleichzeitig einen neuen Begriff und eine neue Methode vorzuschlagen. Die Zeiten und Herausforderungen sind aber eben auch besondere. Wir glauben, dass transdisziplinäre Forschung, die konsequent auf die Co-Kreation von Wissen setzt und dabei verschiedenen Wissensformen integrieren möchte, um zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beizutragen, ihre Ergebnisse auch für ein möglichst breites Publikum zugänglich und verständlich machen sollte. Das Format des schriftlichen Gesprächs ist ein Angebot, das genau dieses Ziel verfolgt. Ob uns das gelingt, müssen andere beurteilen. Noch bedeutender ist aber aus meiner Sicht, dass sich die Gespräche stark von Experten- oder narrativen Interviews unterscheiden, die in der qualitativen empirischen Sozialforschung ja zum methodischen Standardrepertoire gehören. In den informal written conversations, wie wir sie nennen, heben wir die Trennung von Datenerhebung und Datenauswertung auf. Wir sortieren, reflektieren und interpretieren bereits in den schriftlichen Gesprächen, und zwar – und das ist mir besonders wichtig – gemeinsam. Deshalb sind natürlich auch beide Gesprächspartner Co-Autoren des jeweiligen Kapitels.

Und wie sind die Kapitel genau entstanden?

Die im Buch abgedruckten Texte sind dabei keinesfalls „nur“ die Wiedergabe des tatsächlichen Gesprächsverlaufes, sondern das Ergebnis einer intensiven gemeinsamen Arbeit am Text. Die Gespräche wurden meist über mehrere Wochen hin weg im Ping-Pong-Modus geführt. Dabei wurde das gemeinsame Word-Dokument immer wieder hin und her geschickt, Textstellen kommentiert und bearbeitet, neue Fragen ergänzt und beantwortet. Die Texte sahen zwischendurch echt wild aus! Das hat allen Beteiligten viel Energie und Geduld abverlangt aber zugleich eben auch intensive und iterative Lernprozesse auf allen Seiten ausgelöst. Ich würde fast sagen, dass das Buch schon in seiner Entstehungsphase eine transformative Wirksamkeit entfaltet hat. Jedenfalls hat sich für mich so angefühlt. Ähnlich wie bei der Begriffsarbeit bin ich auch in Bezug auf Methode und Publikationsform sehr auf Rückmeldungen und Leseeindrücke gespannt.

Ich finde übrigens auch ganz unabhängig von diesem Buchprojekt, dass wir die Kunst, ein gutes Gespräch zu führen, vielmehr kultivieren sollten – und zwar gerade mit Menschen, die anders sind, denken und handeln als wir selbst. Wir brauchen deutlich mehr aufrichtiges Interesse an anderen Perspektiven. Mich beschäftigt schon länger die Frage, wie wir eine neue Gesprächskultur einüben und pflegen können. In den Gesprächen mit Viola, Corinna und Almut gibt es dazu wichtige Hinweise und das Buch ist insgesamt ein Plädoyer für Miteinanderreden. Mir gefällt besonders, dass bei den Geburtsjahrgängen im 30köpfigen Autoren-Team alle Jahrzehnte von den 1950er bis zu den 2000er Jahren vertreten sind und wir auf diese Weise unterschiedliche Generationen ins Gespräch gebracht haben.

Wer ist die Zielgruppe eures Buchs? Wer sollte es unbedingt lesen?

Unser Buch richtet sich an alle Menschen, die gerne anders arbeiten und sich nicht länger mit den Missständen in ihren Organisationen abfinden wollen. Gerade ihnen können die vielen Beispiele gelungener Veränderung Inspiration geben und Mut machen. Es ist ein Buch von und für Menschen, die nicht länger auf andere warten wollen, um die Welt nachhaltiger zu machen. Durch die breite Auswahl von Organisationsformen, -abläufen und -kontexten, ist wirklich für sehr verschiedene Interessen etwas dabei. Eigentlich haben die 23 Gespräche mindestens 23 Zielgruppen und das Tolle am Open Access ist ja, dass man sich nicht für oder gegen das ganze Buch entscheiden muss, sondern einfach ein einzelnes Gespräch lesen (oder verschicken) kann. Ich würde mich zum Beispiel wirklich freuen, wenn viele Lehrkräfte und Schulleitungen das Gespräch von Jens und Philip über „Schulen hacken“ lesen, wenn sich Handwerksmeister von Jessica inspirieren lassen oder Mitarbeitende und Kunden in der Gebäudereinigung durch Julias Erfahrungen neue Anregungen bekommen. Viele Kapitel sind aus meiner Sicht besonders für Unternehmer und Gründer sehr relevant. Hoffentlich stößt unser Buch auch in Universitäten und Hochschulen auf Interesse.

Du hast eben gesagt, das Buch hatte schon im Entstehungsprozess eine transformative Wirkung. Was hat sich für dich durch die Arbeit daran verändert?

In einigen Gesprächen habe ich ja auch meine eigene Praxis reflektiert, insbesondere im Gespräch mit Theres über Arbeits- und Lernräume und im Gespräch mit Lars über Wissenschaft. Das hat mir geholfen, noch mehr Klarheit über eigene Ziele und Hebel zu bekommen. Insgesamt hat mir das Format ermöglicht, mich stärker als ganze Persönlichkeit im Forschungs- und Schreibprozess zu zeigen. Das war eine sehr schöne Erfahrung, die ganz bestimmt auch Folgen für meine nächsten Projekte haben wird. Mir ist noch klarer als vor dem Projekt, wie wertvoll und persönlich bereichernd transdisziplinäre Forschung und wie wichtig es mir ist, mit meiner Arbeit einen transformativen Impact zu erzielen. Ich habe spannende Menschen kennengelernt und die Zusammenarbeit mit Menschen, die ich bereits kannte, intensiviert. Dadurch ist die Qualität meiner zwischenmenschlichen Beziehungen enorm gestiegen und es sind viele Ideen für Anschlussfragen und -projekte entstanden. Darüber hinaus habe ich große Lust bekommen, mich stärker in transformative Projekte jenseits meiner Arbeit als Forscher und Lehrender einzubringen, vielleicht in eine SoLaWi oder einem genossenschaftlichen Supermarkt. Frag mich gerne am Ende des Jahres nochmal, was daraus geworden ist!

Da nehme ich dich beim Wort!

Dieser Beitrag wurde erstmals auf dem „studies4future“ Blog der HfGG veröffentlicht.

Unser Partner „Stay“ setzt auf die Vernetzung und gegenseitige Unterstützung von afrikanischen Sozialunternehmern als Schlüsselfiguren im Kampf gegen Armut. Die Arbeit von Stay und wie Kleinbauern in Uganda und Kenia davon profitieren, stellen wir euch in diesem Beitrag anhand von konkreten Beispielen vor.

Vor zehn Jahren wurde die Stiftung Stay mit einer klaren Vision ins Leben gerufen: dem festen Vertrauen in die transformative Kraft unternehmerischen Handelns sowie in das unerschöpfliche Potenzial der Menschen in Afrika. Seitdem hat Stay gemeinsam mit uns unermüdlich daran gearbeitet, diese Vision in die Realität umzusetzen. Mit dem innovativen Getreideanbauprogramm Stay Seed setzen wir genau dort an, wo echte Veränderung beginnt – bei den Menschen vor Ort.

Wir investieren damit langfristig in die Zukunft afrikanischer Gemeinschaften. Durch die Bereitstellung von hochwertigem Saatgut, Fachwissen und professionellem Coaching unterstützen wir Kleinbäuerinnen und Kleinbauern dabei, ihre Ernteerträge zu steigern und auf den Märkten erfolgreich zu sein. Damit tragen wir nicht nur zur Ernährungssicherheit bei, sondern schaffen auch neue Einkommensmöglichkeiten und fördern die lokale wirtschaftliche Entwicklung.

Das Prinzip ist so einfach wie wirkungsvoll:

1. Einheimische Sozialunternehmer und -unternehmerinnen entwickeln und betreiben unternehmerische Programme. Die engagierten Sozialunternehmer spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung von Programmen zur Förderung von Kleinbauern.

2. Sie schulen Kleinbauern, die in extremer Armut leben, im effizienten Anbau von Getreide, Gemüse, Holz oder in der Honigproduktion. Durch gezielte Schulungen und praxisnahe Anleitungen werden die Kleinbauern befähigt, ihre landwirtschaftlichen Fähigkeiten zu verbessern und nachhaltige Ernten zu erzielen.

3. Sie kaufen ihnen einen Teil der Ernte ab und verschaffen den Kleinbauern damit ein dauerhaftes Einkommen. Diese direkte Abnahme der Ernte durch die Sozialunternehmer stellt sicher, dass die Kleinbauern ein stabiles und nachhaltiges Einkommen erzielen können.

4. Die Sozialunternehmer verkaufen die Ernte auf den Märkten weiter und finanzieren aus dem Gewinn den nächsten Schulungszyklus. Durch den Verkauf der Ernte können die Sozialunternehmer nicht nur ihre eigenen Kosten decken, sondern auch die Finanzierung weiterer Schulungszyklen sicherstellen, um noch mehr Kleinbauern zu erreichen und zu unterstützen.

Dieses Kreislaufwirtschaftssystem trägt nicht nur zur Ernährungssicherheit und Armutsbekämpfung bei, sondern fördert auch die wirtschaftliche Entwicklung und Stabilität in den ländlichen Gemeinschaften Afrikas.

Das Stay Seed Programm läuft bereits seit Februar 2021 und befindet sich derzeit in seinem fünften Zyklus. Insgesamt haben 950 Teilnehmer direkt von dem Programm profitiert, während weitere circa 7000 Menschen indirekt von den positiven Auswirkungen des Projekts begünstigt wurden. Trotz vergleichsweise geringer Projektkosten zwischen 15.000 und 50.000 Euro hat Stay Seed erhebliche Auswirkungen auf die Lebensgrundlage vieler Familien in Uganda und Kenia.

Die bisherigen Auswertungen zeigen, dass die teilnehmenden Familien ihre Ernteerträge z.T. erheblich steigern. In Uganda bewirtschaften typische Kleinbauern rund zwei Hektar ihres eigenen Landes. Sie nehmen am Programm Stay Seed teil, um ihre Erträge zu erhöhen und auf den Märkten mehr absetzen zu können. Die Getreideproduktion soll laut der ugandischen Regierung eine Schlüsselrolle dabei spielen, Uganda bis 2040 zu einem Land mit mittlerem Einkommen zu machen. Uganda verzeichnet enormes Potenzial für die ökologische Getreideproduktion durch steigende Nachfrage und geeignete klimatische, technische und politische Bedingungen.

An dieses vielversprechende Potenzial knüpft Stay an. Stay Seed durchlief in Uganda bereits den dritten und vierten Zyklus und konnte insgesamt 570 Familien neu aufnehmen. Diese Familien erhielten nicht nur Zugang zu hochwertigem Saatgut, sondern auch umfassende Schulungen über ökologische Anbautechniken und eine enge Betreuung durch Fachleute. Stanley Mwanika, einer der vier lokalen Partner des Programms, spielte eine entscheidende Rolle als Mittler und Abnehmer für die Erträge der Kleinbauern. Durch die gemeinsame Vermarktung erzielten die Familien nicht nur überdurchschnittliche Preise, sondern konnten auch ihre Ernteerträge deutlich steigern.

Die präzisen Zahlen veranschaulichen deutlich wie förderlich Stay Seed ist: Stanley’s Kleinbauern konnten im Schnitt rund 300 Kilo Bohnen oder Soja ernten, von denen sie etwa ein Fünftel für den Eigenbedarf nutzten und den Rest zu einem überdurchschnittlichen Preis an Stanley verkauften. Dies ermöglichte den Familien durchschnittliche Einnahmen von 180 Euro. Bei anderen Programmpartnern, die Mais, Sorghum und Hirse anbauten, konnten die Bauern ihre Erträge teilweise verdreifachen.

Auch in Kenia verzeichnet das Stay Seed Programm bedeutende Erfolge. Charles Nyakora, Leiter des Stay-Partners C-MAD, setzt dort auf den Anbau und Verkauf von Kürbissen. Durch die Schaffung von Sammelstellen für die Ernte werden die Transportwege der einzelnen Kleinbauern verkürzt. Zudem werden faire Preise sichergestellt. Durch diese Unterstützung können die Kleinbauern ein verlässliches Einkommen erzielen und gleichzeitig die lokale Lebensmittelversorgung stärken. Nach einem Jahr und drei Erntesaisons konnten die ersten 100 Familien im Schnitt 18 Kilogramm Kürbisse für sich behalten und den Rest zu guten Preisen verkaufen. Insgesamt wurden so circa 12 Tonnen Kürbisse weiterverkauft.

Diese Ergebnisse zeigen, dass das Stay Seed Programm nicht nur zur Ernährungssicherheit beiträgt, sondern auch ländlichen Gemeinschaften hilft, wirtschaftlich unabhängig zu werden. Diese Fortschritte verdeutlichen, wie gemeinsame Anstrengungen und Investitionen in die Landwirtschaft die Lebensgrundlage von Kleinbauern in Afrika nachhaltig verbessern können.

Die Bedeutung von Stay Seed geht dabei über rein wirtschaftliche Aspekte hinaus. Die Landwirtschaft ist die vorherrschende Erwerbsquelle in Afrika, doch viele Familien ernten viel weniger als sie könnten. Das Stay Seed Programm ermöglicht den teilnehmenden Familien den Zugang zu hochwertigem Saatgut und Anleitungen für ertragreichen Anbau. Durch die Förderung der Kleinbauern tragen wir gemeinsam dazu bei, dass sie ihre Ernteerträge erheblich steigern und somit gleichzeitig die Lebensmittelversorgung in der Region sicherstellen.

Unsere Förderung von Stay ist ein Versprechen für eine bessere Zukunft in Afrika, in der jeder Mensch die Chance hat, sein volles Potenzial zu entfalten. Lasst uns also gemeinsam die Kraft des Unternehmertums entfesseln und eine Welt schaffen, in der niemand zurückgelassen wird.

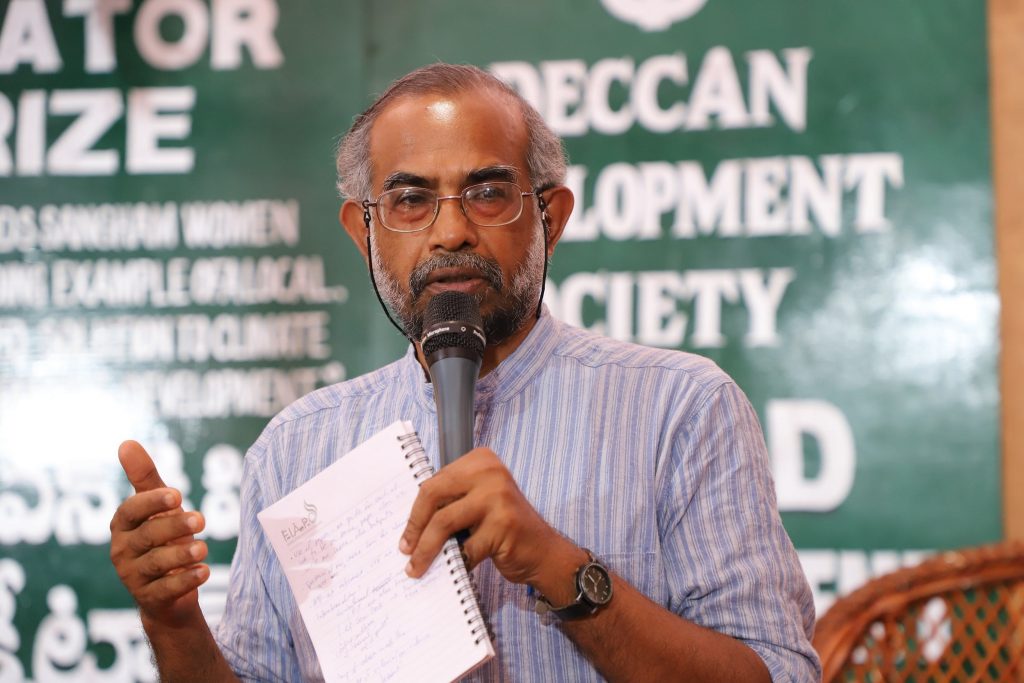

Der indische Umweltaktivist Ashish Kothari besuchte auf Einladung der Universität Kassel mehrere Kommunen und Wohngemeinschaften in Hessen und Niedersachsen. Hier teilt er seine (Außen-)Perspektive und Eindrücke mit uns.

Der größte Teil der nördlichen, industrialisierten Welt akzeptiert nur sehr langsam, dass er seinen Material- und Energieverbrauch drastisch reduzieren muss, wenn die Welt eine Chance haben soll, den vollständigen ökologischen Kollaps abzuwenden. Einige Teile der europäischen Gesellschaft zeigen jedoch, dass ein komfortables Leben trotz solcher Einschränkungen möglich ist, und dass dies in kollektiven, selbstorganisierten Gemeinschaften sogar erfüllender sein kann als das verbrauchsintensive, individualistische und oft einsame Leben, das viele derzeit führen. Daraus lassen sich auch wichtige Lehren für die Menschen im globalen Süden ziehen, von denen viele vom Glanz dieser verbrauchsintensiven Lebensstile angezogen werden.

Vor kurzem besuchte ich einige Kommunen und Wohngemeinschaften in Deutschland. Es wäre übertrieben zu sagen, dass das, was ich gesehen habe, eine verortete Utopie (oder „Nowtopia,“ wie manche es nennen) war, aber es gab viele inspirierende Einblicke in umweltfreundliche Wege aus den vielfältigen Krisen, mit denen wir konfrontiert sind – ökologisch, sozial, wirtschaftlich, politisch, kulturell, ethisch-spirituell. Zu sehen, wie diese Wege inmitten einer stark kapitalistischen, individualistischen und konsumorientierten Gesellschaft auftauchen und sich den Herausforderungen stellen, ist für mich ein starkes Zeichen der Hoffnung.

Ressourcen und Räume teilen

Mein erster Besuch galt der Fuchsmühle, einem „Commons“-Projekt, das von zwölf jungen Menschen im Jahr 2020 initiiert wurde. Ihr Hauptziel ist es, zu zeigen, wie ein gutes Leben durch die gemeinsame Nutzung von Räumen und Ressourcen anstelle von Privateigentum geführt werden kann. Es kombiniert eine Gemeingüterwirtschaft mit dem Widerstand gegen Herrschaft und Ausbeutung und verbindet all dies auch mit einer inneren Veränderung des Einzelnen. Neben Wohn-, Begegnungs- und Aktionsräumen gehören ein Waldgarten und Freiflächen für gemeinsame Aktivitäten zum Projekt. Im Laufe der Zeit sind über 30 weitere Personen hinzugekommen, von denen einige an verschiedenen Orten im Dorf leben, aber an gemeinsamen Aktivitäten teilnehmen. Neben den Räumen werden auch Ressourcen wie Fahrzeuge, Wasch- und Kücheneinrichtungen und anderes gemeinsam genutzt. Die Gemeinschaft versucht, sich im Dorf einzubringen, anstatt eine Blase für alternatives Leben zu bleiben: So betreibt sie unter anderem eine Lebensmittelkooperative, die mit einer solidarischen Landwirtschaft verbunden ist, und eine Arbeitsgruppe für Leerstände.

Die Entscheidungsfindung in der Fuchsmühle orientiert sich an den Grundsätzen der Soziokratie. Die Mitglieder legen zu Beginn des Jahres in einer Vollversammlung ihre Strategiefest und reflektieren am Jahresende, was sie erreicht haben. Es gibt monatliche Treffen mit der gesamten Gruppe, um Themen zu besprechen, die für alle von Bedeutung sind, und um die Gemeinschaft zu stärken. Darüber hinaus gibt es monatliche Treffen, die sich auf emotionale Themen und auf die Gefühle der Menschen untereinander konzentrieren, die so genannten „Herzensrunden.“

Die meisten Entscheidungen werden von verschiedenen Arbeitsgruppen getroffen, je nach dem Auftrag, den sie vom großen Plenum erhalten haben. Jeder der Wohnbereiche ist auch eine eigene Gemeinschaft, mit wöchentlichen oder regelmäßigen Treffen – in gewisser Weise ist die Fuchsmühle ein Netzwerk von Gemeinschaften. Alle Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Mobilität werden geteilt, wobei jedes Mitglied seinen Beitrag zu den regelmäßigen Ausgaben leistet. Es gibt auch Arbeitsgruppen für spezielle Aufgaben.

Als Nächstes war ich eingeladen, die Lebensgemeinschaft und politische Kommune „gASTWERKe“ in der Nähe des Dorfes Escherode, nicht weit von Kassel entfernt, zu besuchen. Hier leben rund 25 Erwachsene und 20 Kinder.

Gemeinsame Alltagsökonomie

Die gASTWERKe-Gemeinschaft erstreckt sich über eine Fläche von etwa elf Hektar. Sie beherbergt mehrere Wohneinheiten, teils gemeinschaftlich, teils individuell (einschließlich einiger Bauwägen),

Versammlungsräume, landwirtschaftlich genutzte Gebäude und Gärten, einen Laden und einen

Spielplatz für Kinder, eine große Gemeinschaftsküche und einen Essbereich, Geräteschuppen und Ställe für Haustiere. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind sehr unterschiedlich – Landwirte, Pädagogen und Akademiker, Handwerkende und andere Berufe finden sich hier.

Einer der faszinierendsten Aspekte der gASTWERKe ist die Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben. Es wird ein Jahresbudget für regelmäßige gemeinsame Ausgaben wie Lebensmittel, Infrastruktur, Mobilität und Reisen, aber auch für Kleidung, Schulgeld, Urlaub usw. aufgestellt. Dann werden die Einkommen der Mitglieder zusammengelegt, um diese Ausgaben zu decken. Wenn eine persönliche Anschaffung von mehr als 100 Euro getätigt werden muss, wird dies mit der gesamten Gemeinschaft besprochen – nicht so sehr, um eine Erlaubnis zu erhalten, sondern damit andere darauf hinweisen können, ob der Gegenstand bereits bei ihnen vorhanden ist oder ob etwas wiederverwendet oder recycelt werden kann.

Diejenigen Mitglieder, die keine großen finanziellen Mittel in den gemeinsamen Pool einbringen können, weil sie vielleicht nicht viel verdienen, bieten Sachleistungen an, wie Kinderbetreuung, Kochen, Arbeit in den Biobetrieben und Gärten oder Renovierung von Gebäuden. Der Grundgedanke ist, dass in einer Wirt schaft mit vielen Ungleichheiten ein solches Teilen dazu beiträgt, anzuerkennen, dass sowohl körperliche als auch geistige Arbeit gleich wichtig sind.

Bei all dieser gemeinsamen Nutzung ist es für die Mitglieder der Kommune deutlich günstiger, als wenn sie das Leben mit den gleichen Möglichkeiten auf eigene Faust bestreiten müssten. Außerdem müssen die Mitglieder zwar viel Zeit aufwenden, um sich an Entscheidungen zu beteiligen, aber sie sparen auch Zeit, da sich andere um bestimmte Aufgaben wie die Beschaffung von Lebensmitteln, die Landwirtschaft, die Kinderbetreuung usw. kümmern können. Etwa 50 Prozent des Lebensmittelbedarfs der Gemeinschaft (und etwa 95 Prozent des Gemüses) werden aus dem eigenen Betrieb gedeckt.

Dialog und Konfliktlösung nötig

All diese Initiativen haben zwar erhebliche Vorteile für die Bewohnerinnen und Bewohner (und für die Umwelt), sind aber auch mit zahlreichen Herausforderungen verbunden. Das Leben in der Gemeinschaft bringt seine eigenen Schwierigkeiten mit sich, wenn es darum geht, ein Gleichgewicht zwischen der Gruppe und dem Bedürfnis des Einzelnen nach einem gewissen Maß an Eigenständigkeit herzustellen. Dies erfordert intensive Prozesse des Dialogs und der Konfliktlösung.

Hinzu kommen die Zwänge, die sich daraus ergeben, dass deutsche Rechtsvorschriften aller Art eingehalten werden müssen und dass man in einem größeren kapitalistischen Kontext mit dominanten Märkten lebt, die oft von willfährigen Regierungen unterstützt werden. Das bedeutet auch, dass viele Kommunen Handlungsspielräume innerhalb des Systems finden müssen, auch wenn sie sich eigentlich komplett dagegen wehren wollen.

Eine wichtige Strategie zur Bewältigung dieser und anderer Herausforderungen und Probleme ist das gegenseitige Lernen und die Unterstützung der Kommunen untereinander. Sechs von ihnen rund um die Stadt Kassel haben ein Netzwerk gegründet, das wiederum Teil eines größeren Netzwerks in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist: das Kommuja-Netzwerk.

Einige, wie die gASTWERKe, sind auch Teil des Globalen Ökodörfer-Netzwerks (GEN). Steffen ist Mitbegründer des deutschen Zweigs und Mitglied der europäischen und globalen Lenkungsgruppe. Ihm zufolge ist das Interesse an gemeinschaftlichem Wohnen in Deutschland sprunghaft angestiegen, vor allem im Zusammenhang mit der wachsenden Inflation und der Erkenntnis, dass Gemeinschaft angesichts von Krisen wie der Covid-Pandemie wichtiger denn je ist.

Was ich von der Kommunen- und solidarischen Wirtschaftsbewegung in Deutschland gesehen und gehört habe, gibt mir Hoffnung. Keine dieser Initiativen hat alle Antworten, und sie sind noch lange nicht stark genug, um das herrschende System zu überwinden. Aber ihre bloße Existenz und die Tatsache, dass sie wachsen, sind Elemente der Vorstellungen und Praktiken, die wir brauchen, um aus den lokalen bis globalen Krisen herauszukommen, denen wir gegenüberstehen.

Mehr erfahren:

Der Original Artikel in der deutschen Übersetzung von Verena van Zyl-Bulitta wurde in CONTRASTE – der Zeitung für Selbstorganisation veröffentlicht.

Sabriye Tenberken und Paul Kronenberg sind sie Gründer unseres neuen Förderpartners kanthari. Hier stellen sie ihre großartige Initiative vor und verraten euch, was eine kleine, scharfe Chili damit zu tun hat.

Wir bezeichnen Personen, die sich mit Feuer und Leidenschaft, mit kritischem Denken und nachhaltigen Ideen für die Lösung sozialer und umweltbezogener Probleme einsetzen, als „kantharis“.

Warum? Die Kanthari ist eine kleine, aber sehr scharfe Chili, die überall im südindischen Kerala wild wächst. Man pflanzt und pflegt sie nicht, sie säht sich selbst aus. Wenn sie einmal Wurzeln geschlagen hat, übersteht sie jede Katastrophe. Sie ist resilient, und, obwohl sie nicht allen schmeckt, ist sie gesund, senkt den Blutdruck, wirkt reinigend und wird als effektives Schmerzmittel eingesetzt. Dazu macht sie wacher als ein starker Espresso.

Für uns verkörpert sie damit in gewisser Weise die Eigenschaften eines engagierten „Weltveränderers.“ Deshalb ist „kanthari“ auch der Name unseres internationalen Instituts für „Impact Leadership.“ Die Kleinschreibung ist dabei übrigens beabsichtigt, um unsere Sehnsucht nach einer hierarchiefreien Gesellschaft auszudrücken, in der sich alles und jeder „kleinschreibt.“

Aber kommen wir zurück zum Thema: Ein „Leadership-Institut?“ Haben wir nicht schon genug davon? Richtig, es gibt tausende solcher Leadership-Programme, von denen viele einen sozialen Fokus haben, da „Social Entrepreneurship“ im Trend liegt. Dennoch glauben wir, dass unser Institut eine entscheidende Lücke füllt. Worin liegen also die Unterschiede zu herkömmlichen Programmen?

Der erste Unterschied liegt im Auswahlverfahren. Wer besitzt die kanthari-Qualitäten und ist am besten geeignet, nachhaltige und positive Veränderungen in der Gesellschaft herbeizuführen? Bei uns werden Bewerber nicht nach Schul- und Universitätsabschlüssen beurteilt. Wir setzen auf Persönlichkeiten, die selbst Krisen erlebt und überwunden haben. Sie kennen „ihr“ ausgewähltes Problem aus leidvoller Erfahrung und bewerben sich mit ihrer eigenen Lebensgeschichte sowie einem konkreten Ansatz für die nachhaltigen Lösung des Problems.

Das Alter, die Herkunft oder körperliche Einschränkungen spielen dabei kaum eine Rolle. Die zu lösenden Probleme beziehungsweise Themen der Teilnehmenden variieren ebenfalls. Einige bewerben sich mit Umweltprojekten, andere kommen aus dem alternativen Bildungsbereich, wieder andere aus Kriegsgebieten, um Friedensmaßnahmen einzuleiten.

Im Rahmen des 12-monatigen Programms leben und arbeiten die Teilnehmer sieben Monate zusammen auf dem kanthari-Campus. Dabei lernen sie spielerisch alles, was sie für den Aufbau und die Aufrechterhaltung einer Organisation mit sozialem oder umweltbezogenem Schwerpunkt benötigen.

Aufgrund der Vielfalt der Themen unserer Teilnehmer entwickelten wir ein eigenes, flexibles Curriculum, das auf den Prinzipien der Interdisziplinarität und des erfahrungsbasierten Lernens fußt. Es gibt keine Professoren auf der einen und Studenten auf der anderen Seite – stattdessen interagieren die „kantharis“ mit erfahrenen und äußerst engagierten Mentoren, die wir „Katalysatoren“ nennen.

Nach dem Abschluss des Programms kehren die kantharis in ihre Heimatländer zurück, wo sie ihre Projekte umsetzen und von unserem weltweiten Netzwerk an kanthari-Alumnis weiter unterstützt werden. Und der Lernerfolg lässt sich sehen: Von 280 Teilnehmenden aus 55 Ländern leiten mehr als 170 kantharis ihre eigenen Sozial- und Umweltprojekte. Auch die restlichen Teilnehmer sind erfolgreich unterwegs. Sie arbeiten zum Beispiel in höheren Regierungspositionen oder leitenden Funktionen in Unternehmen und Verbänden.

Limbi und Israel sind zwei erfolgreiche Beispiele von kantharis, die dank der Programm-Teilnahme mit ihren eigenen Initiativen durchstarten konnten:

Limbi aus Kamerun stammt von einem Waldvolk, dessen Lebensgrundlagen bedroht sind. Nun setzt sie sich erfolgreich dafür ein, Wälder im Südwesten Kameruns vor der Abholzung zu bewahren. Dafür bildet sie Frauen ihres Stammes in der Ernte von alternativen Erzeugnissen aus dem Wald aus. Diese können jedoch nur geerntet werden, wenn die Frauen die entsprechenden Bäume schützen und neue pflanzen.

Ein weiteres inspirierendes Beispiel ist Israel aus Nigeria, der selbst 12 Jahre auf der Straße gelebt hat und erst im Alter von 22 Jahren Lesen und Schreiben erlernte. Er hat ein Zuhause für Straßenkinder gegründet, in dem er ihnen neue Perspektiven jenseits von Drogen und Kriminalität bietet. Die Kinder kommen freiwillig zu ihm, denn er kennt ihr Leben, verurteilt sie nicht und spricht auf Augenhöhe mit den Straßenkindern.

Diese Beispiele zeigen, wie kanthari-Teilnehmende aus ihrer eigenen Erfahrung heraus Veränderungen anstoßen und ihre Gemeinschaften positiv beeinflussen. Das kanthari-Institut bietet ihnen die Werkzeuge und Unterstützung, um ihre Initiativen erfolgreich umzusetzen und eine nachhaltige Wirkung zu erzielen.

Unser Förderpartner kanthari im südindischen Trivandrum ermöglicht es benachteiligten Menschen aus aller Welt, zu echten Veränderern für eine gerechtere Welt zu werden. Oft haben die Teilnehmenden des kanthari Social Leadership Programms selbst Schlimmes erlebt, Herausforderungen überwunden und soziale Ausgrenzung besiegt. Mit Unterstützung unseres Partners möchten sie den nächsten Schritt gehen und die Probleme, mit denen sie selbst konfrontiert waren, nachhaltig lösen. Ein inspirierendes Beispiel hierfür ist Ifeoluwa aus Nigeria. Hier erzählt sie uns ihre bewegende Geschichte.

“Ich möchte mit anderen Kindern spielen!”

“Nein, das ist nicht richtig!”

“Ich möchte Krankenschwester werden!”

“Nein, das kannst Du nicht!”

Das sind Antworten, die ich mir seit meiner Kindheit wieder und wieder anhören musste. Aber die vermeintlich wirkliche Antwort wieso ich das uns das nicht kann oder tun darf – nämlich, dass ich nicht gesellschaftsfähig sei, da ich anders aussähe, kam nie.

Ich habe wegen meines Aussehens oft viele Tage ununterbrochen drinnen, in einem kleinem Raum verbracht, ohne nach draußen zu gehen. Mit Albinismus in Südwest-Nigeria geboren zu werden, machte mich zur Außenseiterin. “Als ich Dich im Krankenhaus geboren hatte, dachte ich, die Krankenschwestern hätten mein echtes Kind gegen Dich ausgetauscht! Ich konnte mir nicht vorstellen, ein Kind wie Dich zu haben! Ich hatte Angst, Dich zu berühren und Dich zu stillen,” sagte meine Mutter. Aber trotz ihres fehlenden Wissens über Albinismus akzeptierte sie mich als ihr geliebtes Baby, auch als jeder andere seine eigene Meinung zu mir zum Besten gab.

Während meiner Kindheit musste ich mir immer wieder die gleichen Kommentare anhören. Viele machten verletzende Bemerkungen über meine Mutter. Sie beschuldigten sie der Untreue oder des Diebstahls. Einige glaubten sogar, Gott habe sie bestraft für ihre früheren Sünden. Meine Mutter ertrug diese Anschuldigungen klaglos. Sie opferte alles, um mich zu schützen.

Nachdem mein Vater uns verlassen hatte, war es für sie sehr schwierig, sich um uns Kinder zu kümmern. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich einer der Gründe war, warum alles in die Binsen ging.

Meine Geschwister zogen bald aus und lebten fortan bei anderen Verwandten. Es gab Situationen, in denen die Leute meine Mutter aufforderten, meine Haare oder meine Nägel abzuschneiden, um sie als Talisman zu verkaufen, oder auch, mich gleich ganz wegzugeben. In Nigeria erfuhr man aus den Medien, dass Menschen mit Albinismus Geister seien und besondere Kräfte hätten und dass ihre Körperteile anderen Glück bringen würden. Das alles machte meiner Mutter große Angst. Sie reagierte darauf, indem sie mich praktisch einschloss, mich für lange Zeit von allen Kindern fern hielt und ich so erst sehr spät in die Schule kam – immer in dem Glauben, dass dies das Beste für mich sei. Deshalb begann ich die Grundschule viel zu spät, erst im Alter von neun Jahren, im Gegensatz zu meinen anderen Geschwistern.

Als ich schließlich zur Schule ging, hatte ich eine Lehrerin, die offen ausdrückte, wie gruselig sie mich fand. Mitschüler nannten mich verschiedene Namen wie „Afin Boro“ (weißes Gespenst), sie versteckten meine Sachen und ließen mich vor allen danach suchen. Sie zwangen mich sogar zu tanzen, während sie hämische Lieder über mich sangen. Ich war sehr traurig. Meine Mutter war in dieser Zeit meine Trostquelle. Sie nahm mich in den Arm, half mir bei den Hausaufgaben, erzählte mir Geschichten und sorgte dafür, dass ich lernte, wie man einen Haushalt führt. Es gab nur sie und mich – und dann starb sie!

Ich zog zu meiner Schwester, aber die Situation verschlimmerte sich. Unter dem Vorwand, mich zu schützen und unnötige Fragen von Leuten zu vermeiden, durfte ich das Haus nicht verlassen und musste alle Hausarbeiten erledigen.

Trotz alledem hatte ich niemals einen Hass auf meine Identität entwickelt. Ich mochte mich, wie ich war und wie ich aussah. Manchmal versuchte ich, mit meinen Geschwistern über meine Zukunft zu sprechen. Ich war an Modedesign interessiert, ich wollte Schauspielerin werden und dann hatte ich die Idee, Krankenschwester zu werden. Aber alles, was ich von ihnen hörte, war: “Ist das angemessen für jemanden wie Dich?” Oder “Gehörst Du dorthin?” Und wenn ich weiter nachfragte, bezeichneten sie mich als stur und undankbar. Ich verlor das Interesse, mit meinen Geschwistern zu sprechen.

Im Jahr 2020 erlangte ich meine Freiheit, als die Familie meiner Schwester in die USA auswanderte und ich alleine das Haus hüten sollte. Ich lebte auf und begann, als Freiwillige Menschen mit Behinderungen zu unterstützen.

Ich nahm an Schulungen teil und engagierte mich mehr und mehr in Organisationen für Menschen mit Behinderungen. Eines Tages traf ich jemanden, der mich zu einer Stiftung für Menschen mit Albinismus brachte. Da begegnete ich zum ersten Mal anderen Menschen, die so aussahen wie ich.

Damals wurde mir bewusst, dass viele Kinder mit Albinismus unter ähnlichen Zuständen wie ich großgeworden sind. Manche wurden vollkommen vernachlässigt oder wie ich überbehütet. Viele litten unter Mobbing und andere erfuhren Gewalt. Da die meisten Eltern nicht wirklich aufgeklärt sind, haben sie den Irrglauben über Albinismus verinnerlicht. Und auch Lehrer tun nichts dagegen, dass betroffene Kinder in der Schule diskriminiert werden.

Als Kind habe ich mir oft eine Welt vorgestellt, in der sich alle für Menschen mit Albinismus stark machen und sie gegen Ausgrenzung verteidigen. Als Teilnehmerin des kanthari-Programms für Social Leadership konnte ich zusammen mit einer einzigartigen Gemeinschaft aus der ganzen Welt die entscheidenden Werkzeuge und Fähigkeiten erwerben, um meine eigene Organisation zu gründen, die genau das zum Ziel hat – eine Welt ohne Diskriminierung.

Der Name meiner Organisation, Ìrètíọla, bedeutet „Hoffnung für morgen“. Wir sind eine gemeinnützige Organisation, die in Nigeria mit Kindern und Jugendlichen mit Albinismus zusammenarbeitet. Unser Fokus liegt darauf, Herausforderungen zu bewältigen, Missverständnisse in der Gesellschaft abzubauen und sicherzustellen, dass diese wundervollen jungen Menschen die gleichen Chancen auf ein erfülltes Leben haben wie alle anderen. Ìrètíọla setzt sich dafür ein, das Bewusstsein in der Gesellschaft zu schärfen, das Selbstvertrauen von Kindern mit Albinismus zu stärken und ihnen Ressourcen zur Unterstützung bereitzustellen.

Unser Ìrètíọla-Team besucht Schulen und verwendet Comics und spannende Geschichten, in denen Kinder mit Albinismus die Hauptrollen spielen, um das Thema zu enttabuisieren und andere Perspektiven aufzuzeigen. Wir möchten ein besseres Verständnis für die Erkrankung schaffen und gleichzeitig Vorurteile abbauen. Darüber hinaus besuchen wir Krankenhäuser, insbesondere Mutter-Kind-Stationen, um Eltern über Albinismus aufzuklären.

Durch diese und viele andere Initiativen verändern wir die Denkweise der Menschen über Albinismus. Betroffene sehen sich nicht mehr als alleinige Außenseiter, und die breite Öffentlichkeit versteht, dass Albinismus eine medizinische Ursache hat und kein Fluch ist. Mein Ziel ist es, dass Menschen mit Albinismus nicht mehr diskriminiert werden, selbstbewusst voranschreiten können und ihren eigenen, selbstbestimmten Weg gehen.

In unserer Reihe „Meet the ChanCeMakers“ stellen wir euch inspirierende Organisationen und mutige Menschen vor, die neue Chancen für andere schaffen und zu einer gerechteren und zukunftsfähigen Welt beitragen. In dieser Folge spricht Patrick Knodel mit Kishoth Navaretnarajah, dem Co-Gründer unseres Förderpartners DreamSpace Academy.

Entdecke die inspirierende Arbeit der DreamSpace Academy, die benachteiligten jungen Menschen im vom Bürgerkrieg stark betroffenen Osten Sri Lankas neue Zukunftschancen eröffnet. DreamSpace setzt auf eine einzigartige Verknüpfung von Bildung, Innovation und Unternehmertum, um lokale Arbeitsplätze, Initiativen und Startups zu schaffen. Dadurch werden nicht nur neue Einkommensmöglichkeiten für die lokale Bevölkerung generiert, sondern auch soziale und ökologische Probleme aktiv angegangen.

Erfahre mehr über die Herausforderungen, denen sich die Region nach dem Bürgerkrieg gegenübersieht, und wie die DreamSpace Academy daran arbeitet, ein veraltetes, koloniale Bildungssystem zu revolutionieren und jungen Menschen die Möglichkeit gibt, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.